|

| Europäisches Astronauten Zentrum im DLR am Standort Köln Foto. eki |

Man sieht die Erde von oben, so wie es die Besatzung der ISS vor wenigen Augenblicken (so lange wie das Signal bis zur Erde benötigte = vor 1 Sekunde) gesehen hat. Die Camera schaut nach unten aus einem der Fenster der Internationalen Raumstation ISS, verfolgt deren Weg über die Erde. Wir stehen fest mit beiden Beinen auf der Erde, dem Boden der Halle und schauen nach oben auf den Monitor und sehen ihre aktuelle Position. Da ist sie gerade.

|

| Model der ISS Foto: eki |

Aktuelle Position der ISS

Die Chinesen nennen ihre "Männer im All" Taikonauten.

Das Europäische Astronautenzentrum (EAC) trainiert Astronauten für künftige Missionen im Weltall. Es schult Astronauten und Bodenpersonal für sämtliche europäische Komponenten der Internationalen Raumstation, z. Bsp. für das Columbus-Labor der ESA (European Space Agency).

|

| Columbia - das europäische Raumfahrt-Labor Foto: eki |

|

| Foto: eki |

esa Deutschland

DLR

Was macht denn ein Astronaut so den lieben langen "All"-Tag?

|

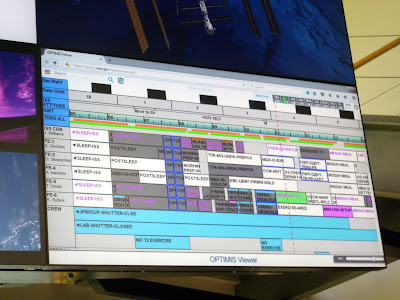

| Tagesplan im All für Kosmonauten und Astronauten Foto: eki |

Kein Supermarkt in Sicht!

Bevor die Astronauten ins All starten, suchen sie sich ihre Essen aus. Es gibt 3 Menüs pro Tag. Die Speisekarte der ISS bietet heute über 100 Auswahlmöglichkeiten. Dort oben im Weltall müssen sie täglich mindestens 2000 Kalorien zu sich nehmen. Hier auf der Erde tüfteln Köche, wie der Spitzenkoch Harald Wohlfarth, an neuen Rezepten für die Weltraumküche. Er hat auch für Alexander Gerst gekocht, der sich Käse-Spätzle wünschte.

Quelle

duda.news/wissen/essen-astronauten

Link:

Essen und Trinken auf der ISS

|

| Kosmonautenessen auf der ISS Foto. eki |

Dann geht es für uns in den nächsten Raum der ESA, dorthin wo das Columbus space laboratory training facility nicht nur anzuschauen ist. Auf einem Fußboden der 1000 kg/qm zu tragen hat, sind sie aufgebaut, die einzelnen Trainingseinheiten für Astronauten.

|

| Columbus space laboratory training facility Foto. eki |

Ganz schön eng hier drin.

Und wo ist eigentlich oben?

Wenn man sich in der Schwerelosigkeit befindet, weiß man das nicht, man schwebt ja. Als "Anhaltspunkt" dient ein blauer Streifen am Boden, also da, wo sich auf der Erde der Boden befinden würde. Das hilft, die Orientierung im Raum zu behalten.

Ich bin beeindruckt, hier ein halbes Jahr oder länger leben und arbeiten?

|

| Ganz schön eng hier. Columbus-Modul für Astronautentraining Foto: eki |

So klein?

Wenn ich Filme im Fernsehen anschaue über Leben und Arbeiten auf der Raumstation, dann sieht alles immer so leicht aus, so schwerelos und heiter. Die Wirklichkeit, die mir hier näher rückt, lässt ein anders Bild erahnen. Menschen, die sich diesen Beruf erwählen, müssen wohl Helden sein.

|

| Juri Alexejewitsch Gagarin, der Kosmonaut, der als erster Mensch im All war; 1961. Büste vor dem Eingang zum EAC Foto: eki |

Hier findet sie statt, die Forschung der Zukunft für Weltraum und Erde.

Auf 3500 Quadratmetern können in den Räumen des Instituts die Wirkungen extremer Umweltbedingungen auf den Menschen und ihre möglichen Gegenmaßnahmen erforscht werden.

:envihab - environment = Umwelt und "habitat" = Lebensraum

|

| :envihab am DLR, Standort Köln Foto: eki |

Eröffnet wurde das :envihab am 5. Juli 2013.

|

| Eröffnung :envihab am 5. Juli 2013 Foto: eki |

Was passiert mit dem menschlichen Körper auf einem Flug zum Mars?

Im :envihab ist ein Schlaf- und Physiologielabor für Langzeitstudien untergebracht.

Was reagiert der Körper eines Menschen, der längere Zeit das Bett hüten muss? Eine der möglichen Fragestellungen.

Wie wirkt sich die Beleuchtung auf unsere Stimmung aus?

Um Antworten auf diese Frage zu bekommen gibt es ein Psychologielabor.

Auch ein Biologielabor für die mikrobiologische Forschung, ist hier vorhanden, um nur einige Forschungsmöglichkeiten zu nennen.

Link:

:envihab

Zum Abschluss unsere Nachmittages auf dem Gelände des DLR steuern wir die Kantine an. Ein letztes Highlight gibt es zu bewundern: eine Sojus Kapsel.

|

| Original einer Sojus Kapsel Foto: eki |

Quelle

wikipedia

Alexander Gest, Reid Wisemann und Maxim Surajew starteten an Bord eines Raumschiffes der Reihe Sojus TMA-13M zu ihrer Mission zur ISS und wieder zurück zur Erde.

Link:

Einmal Raumstation und zurück